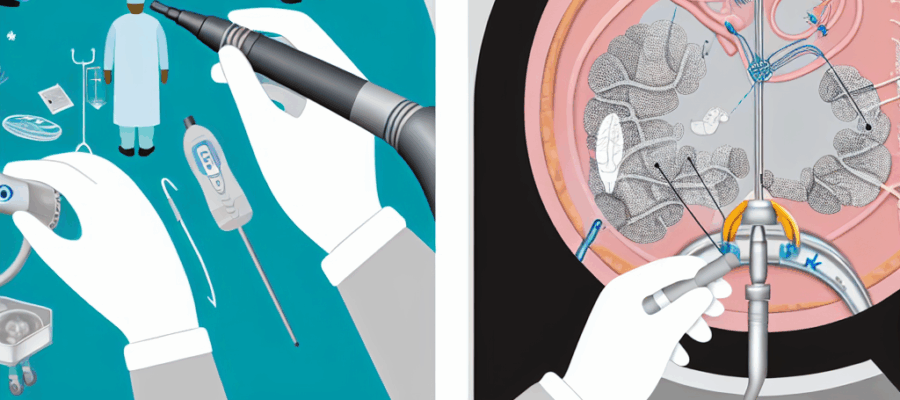

Эндоскопические методы в травматологии обеспечивают оперативное вмешательство через минимальные репрезентативные доступы, что позволяет минимизировать травму тканей и сосудов, существенно снизить болевой синдром и ускорить функциональное восстановление пациентов. Использование современных видеокамер и специализированных инструментов делает процедуру максимально точной и безопасной. Сертифицировано

1. Преимущества эндоскопических методов

Эндоскопические методы в травматологии зарекомендовали себя как наиболее щадящие подходы. Они позволяют хирургу проникать непосредственно в полость сустава или кости через микродоступ. Благодаря этому снижается риск повреждения мышечных, фасциальных и подкожных структур. Малый размер разрезов существенно уменьшает кровопотерю во время операции. Сокращается длительность процедуры, поскольку минимальная подготовка тканей требует меньше времени. Пациенты отмечают значительно меньшую боль уже в первые часы после вмешательства. Уменьшение травмы тканей сокращает необходимость в длительной интенсивной терапии и анальгезии. Клиники получают экономическую выгоду за счёт сокращения сроков пребывания пациента в стационаре. Сокращённый период госпитализации оптимизирует ресурсы медицинского учреждения. Визуализация высокого разрешения позволяет хирургу контролировать каждый этап манипуляций. Эндоскопические камеры с HD и 4K обеспечивают детализированное изображение внутренних структур. Современные системы фильтрации шума и обработки цвета ускоряют распознавание тканей. Интеграция навигационных технологий обеспечивает точность местоположения инструментов. Реабилитационный период ускоряется за счёт ранней мобилизации и щадящего режима после операции. Всё это складывается в сочетание высокого качества лечения и безопасности для пациента.

Выгоды минимальных разрезов

В контексте минимально инвазивной хирургии ключевое значение имеет размер и расположение микропроколов. Они обычно не превышают 5–10 мм и позволяют обходиться без массивных разрезов с иссечением мышц и фасций. Такой подход существенно сокращает повреждение подкожной клетчатки, сосудистых и нервных пучков, а также снижает вероятность послеоперационных отеков и образования гематом. Помимо снижения риска осложнений, наличие аккуратных точечных доступов упрощает уход за ранами в послеоперационном периоде. Бактерии и другие микроорганизмы получают минимальное пространство для проникновения, что снижает частоту гнойных осложнений. Эстетически рубцы после небольших проколов практически незаметны уже спустя несколько недель. Малые раневые дефекты быстрее эпителизируются, что ускоряет восстановление кожного покрова. Отсутствие крупных шрамов положительно влияет на психологическое состояние пациентов и повышает их удовлетворённость результатом операции. Медицинский персонал отмечает снижение трудоёмкости процедуры по смене перевязочных материалов благодаря небольшому объёму раневой поверхности. Подобная тактика позволяет оптимизировать график послеоперационного ухода и ускоряет выписку пациента из стационара. Благодаря такой технике снижается нагрузка на иммунную систему, поскольку организм тратит меньше ресурсов на восстановление. Малый объём повреждений минимизирует воспалительный ответ и ускоряет нормализацию метаболических процессов в послеоперационном периоде. Именно по этим причинам многие специализированные центры травматологии и спортмедицины отдают предпочтение эндоскопии как базовому методу лечения травм суставов и сухожилий.

2. Технические особенности процедур

Современные эндоскопические системы строятся на сочетании оптических и цифровых модулей, что позволяет достигать максимальной точности при выполнении сложных манипуляций внутри сустава или полости кости. В основу каждой процедуры закладывается применение гибких или жёстких эндоскопов, оснащённых камерами HD или 4K, энергосберегающими светодиодными источниками и интегрированными цифровыми блоками обработки изображения. Высокое разрешение видеопотока создаёт чёткую картину анатомических структур, позволяя чётко различать рельеф хряща и сосудов. Системы шумоподавления и цветовой коррекции дополнительно улучшают визуализацию, что минимизирует риск ошибок при проведении вмешательства. Специализированные осветительные модули с регулировкой яркости и спектра оптимально адаптируются под условия работы в широком диапазоне глубинных зон. Современные вычислительные блоки обеспечивают не только вывод четкого изображения в режиме реального времени, но и возможность записи видеоматериалов для обучения и последующего анализа. Интеграция эндоскопических установок с навигационными и 3D-моделирующими программными решениями позволяет заранее визуализировать индивидуальные особенности анатомии пациента. Это особенно важно при сложных внутрисуставных операциях и работах на ограниченном пространстве, где нет прямого обзора. Использование методов цифровой обработки изображений, включая увеличение, фильтрацию шума и цифровые маркеры, повышает точность наведения инструментов. Технологии обратной связи и возможности сохранения видеозаписи способствуют повышению уровня обучения молодых хирургов и отслеживанию эффективности реабилитационных мероприятий. Постоянные обновления программного обеспечения расширяют функционал эндоскопических систем и позволяют быстро внедрять новые методики. Также современные комплексы оборудованы системой дистанционной поддержки, что дает возможность консультирования во время операции со специалистами из других клиник. Это значительно расширяет географию доступа к экспертным мнениям и повышает безопасность при проведении сложных вмешательств. Применение протоколов калибровки камер и инструментов гарантирует стабильное качество изображения и сокращает время подготовки операционного оборудования.

Современное оборудование и визуализация

В основе любой эндоскопической процедуры лежит высокоточная оптика, включающая жёсткие и гибкие эндоскопы с камерами HD и 4K, способными передавать изображение с высоким уровнем детализации. Жёсткие эндоскопы обеспечивают стабильный и ровный обзор, что критично при работе в полостях с прямым доступом, таких как коленный, локтевой или голеностопный сустав. Гибкие конструкции позволяют обойти анатомические изгибы и работать в труднодоступных зонах, однако требуют более бережного обращения из-за повышенной хрупкости. Современные видеокамеры оснащены сенсорами с высокой светочувствительностью и динамическим диапазоном, что обеспечивает чёткое изображение в условиях глубокой области, где интенсивность освещения может меняться. Осветительные модули с регулируемой яркостью и спектром светового потока гарантируют оптимальную дифференциацию тканей и сосудов. Благодаря встроенной системе цифровой обработки изображения устраняются артефакты и шум, улучшается контрастность, что облегчает идентификацию патологических и здоровых зон. Интеграция с навигационными системами и 3D-визуализацией позволяет заранее спланировать траекторию инструментов и проконтролировать их местоположение в реальном времени. Запись видеопотока в формате высокого разрешения становится основой для последующего анализа хода операции и обучения начинающих специалистов. Кроме того, современные устройства поддерживают телемедицинские решения, позволяющие организовать удалённое консультирование во время сложных вмешательств. Специализированные программные модули позволяют синхронизировать эндоскопическое изображение с другими данными, например с допплеровскими УЗИ или рентгеновскими снимками, что повышает информативность процедуры. Наличие встроенных генераторов искусственного интеллекта позволяет автоматически выделять границы тканей и фиксировать ключевые этапы операции, что помогает стандартизировать методику и снизить число ошибок. Современные вычислительные блоки прорабатывают видеопоток с минимальной задержкой, обеспечивая надежную обратную связь для хирурга и оперативный контроль качества манипуляций.

3. Сравнение с открытыми операциями

Открытые хирургические методики традиционно служили золотым стандартом при лечении травм и патологий суставов, однако они связаны с серьёзным повреждением мягких тканей, фасциальных слоёв и периартикулярных структур. Классическая техника подразумевает обширные разрезы, что неизбежно увеличивает риск кровопотерь и послеоперационных осложнений, включая инфекции раны и образование спаек. Глубина и протяжённость рассечения тканей влияют на выраженность болевого синдрома и длительность восстановительного периода. После открытых вмешательств пациенты нуждаются в длительной госпитализации и интенсивной анальгезии, что повышает нагрузку на ресурсы медицинского учреждения. По данным клинических исследований, частота инфекционных осложнений при открытых операциях достигает 8–10%, тогда как при эндоскопии она редко превышает 1–2%. Также после открытых процедур чаще наблюдаются грубые рубцы и контрактуры, способствующие ограничению подвижности сустава. Сроки реабилитации могут растягиваться на недели и месяцы, требуя многочисленных сеансов физиотерапии и медикаментозной поддержки. Экономическая эффективность открытых операций значительно ниже, поскольку продолжительное пребывание в стационаре и большая потребность в реабилитационных мероприятиях увеличивают общие затраты. Эндоскопические методы, напротив, обеспечивают быструю выписку за 2–4 дня и сокращают расходы на послеоперационное сопровождение. Минимальный травматизм позитивно отражается на психологическом состоянии пациентов и снижает риск развития хронических болей. Всё это усиливает тенденцию перехода к минимально инвазивным подходам во многих ведущих клиниках мира.

Риск осложнений и сроки госпитализации

Проведение открытых операций традиционно связано с повышенной частотой послеоперационных осложнений, включающих инфекции раневой поверхности, внутриполостные гематомы и спаечный процесс. Риск инфицирования напрямую коррелирует с площадью и глубиной разреза, а также с длительностью экспозиции внутренних тканей окружающей среде операционной. Статистика показывает, что после классических вмешательств количество послеоперационных инфекций может достигать 10%, тогда как при эндоскопических методиках оно не превышает 1,5–2%. Помимо инфекционных осложнений, открытые техники чаще вызывают формирование грубых рубцов, способствующих хронизации болевого синдрома и ограничению амплитуды движений. Период госпитализации после открытых вмешательств обычно составляет 7–10 дней, что связано с необходимостью контроля дренажей, интенсивного обезболивания и проведения ранней реабилитации. Напротив, минимально инвазивные процедуры позволяют выписать пациента в среднем на 2–4-й день благодаря сниженной потребности в анальгезии и упрощённому уходу за небольшими раневыми дефектами. Ранние сроки мобилизации обеспечивают более эффективное восстановление функций сустава, уменьшают риск тромбоэмболии и декомпенсации сопутствующих сосудистых заболеваний. Уменьшение продолжительности стационарного этапа снижает финансовую нагрузку на систему здравоохранения и освобождает койко-места для новых пациентов. Это позволяет медицинским учреждениям более гибко распределять ресурсы и повышать пропускную способность травматологических отделений. Таким образом, минимально инвазивные методы не только улучшают клинические результаты, но и создают экономические преимущества для больниц, пациентов и страховых структур.

4. Показания и ограничения

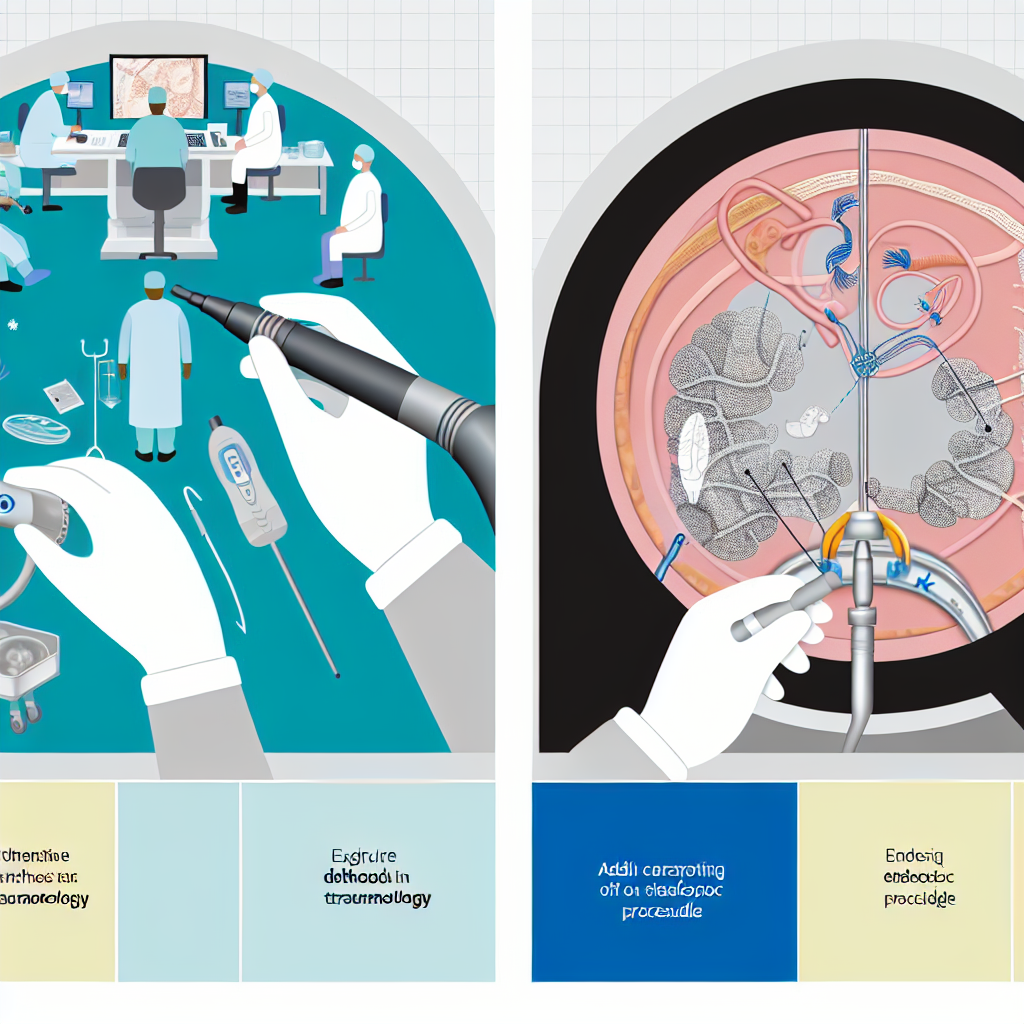

Эндоскопические вмешательства в травматологии и спортмедицине применяются при широком спектре клинических ситуаций, где требуется точная работа в пределах суставной полости или костного каркаса. К основным показаниям относят внутрисуставные переломы со смещением фрагментов, повреждения сухожилий и связок, а также наличие свободных тел, представляющих собой осколки кости или хряща. Чёткая визуализация помогает оценить состояние хрящевого покрытия, выявить участки дегенерации и точно удалить инородные тела. Методы артроскопии и эндоскопии применяют при лечении разрывов мениска, частичных повреждений крестовидных связок колена, а также при реконструктивной хирургии связочно-сухожильных образований. Внутрисуставный доступ обеспечивает минимальную травматизацию и позволяет установить качественные швы на рассечённые структуры. Ограничения эндоскопических процедур связаны, прежде всего, с наличием выраженных анатомических деформаций и острых гнойных процессов. Массивные кровотечения либо сложные открытые раны требуют немедленного расширенного доступа для эффективного гемостаза и санации. Сопутствующие тяжелые патологии сердечно-сосудистой системы, лёгких или почек в стадии декомпенсации также могут стать противопоказанием из-за высокого операционного риска. Пожилой возраст пациентов старше 75 лет с выраженной саркопенией и ослабленным иммунитетом требует взвешенного подхода при выборе метода. Наличие аллергии на компоненты анестезии или контрастных веществ также ограничивает применение эндоскопии. В таких ситуациях целесообразно рассматривать комбинированные или открытые методы, чтобы обеспечить безопасность и эффективность лечения для конкретного пациента.

Клинические показания и противопоказания

Клинические показания для эндоскопических вмешательств включают внутрисуставные переломы со смещением отломков, при которых визуализация позволяет точно сопоставить фрагменты кости и зафиксировать их с помощью миниатюрных винтов или спиц. Травмы сухожилий и связок, такие как частичные и полные разрывы, эффективно лечатся при артроскопическом доступе, что снижает риск рецидива и обеспечивает прочность восстановленных элементов. Рекомендуют эндоскопию при удалении свободных тел в суставной полости, которые могут вызывать механическое блокирование движений и болезненные ощущения. Кроме того, эндоскопические методы применимы при реконструктивных операциях менисков, когда требуется точное восстановление формы и функции хрящевых структур. Противопоказания включают массивное кровотечение, требующее открытого доступа для полноценного гемостаза, а также острые гнойные инфекции в зоне операции. Плохая свертываемость крови и тяжелые сопутствующие заболевания сердечно-сосудистой или дыхательной системы также ограничивают применение метода. Пожилой возраст с выраженной саркопенией может снижать способность тканей к регенерации и увеличивать риск послеоперационных осложнений. Пациенты с аллергией на анестетики или контрастные красители должны рассматриваться в качестве кандидатов для альтернативных подходов. Выбор метода лечения в каждом конкретном случае должен основываться на всестороннем анализе клинической картины, результатов визуализации и общего состояния пациента.

5. Перспективы развития

Будущее эндоскопических технологий в травматологии связывают с активным внедрением роботизированных систем, которые обеспечат ещё большую точность движений и стабилизацию инструментов. Возникают проекты по интеграции сенсорных датчиков в наконечники эндоскопов для контроля давления на ткани, температуры и уровня оксигенации в операционном поле. Это позволит хирургу получать дополнительную информацию о состоянии тканей и предотвращать чрезмерное травмирование здоровых структур в режиме реального времени. Одновременно развиваются наноматериалы для создания биосовместимых покрытий наконечников инструментов, что снизит риск повреждения клеточных мембран и улучшит свойства заживления. Исследования в области мультидисциплинарных методик демонстрируют успешный синергизм артроскопии с допплер-УЗИ для оценки кровотока, микроскопией для работы с нежными нейротканями и лазерными технологиями для селективного вапоризации патологических очагов. Совмещение мультимодальных платформ позволит осуществлять комплексный подход к диагностике и лечению травм одним сеансом вмешательства. Обучение специалистов также претерпевает качественные изменения благодаря появлению виртуальных симуляторов, имитирующих тактильные и зрительные ощущения реальной операции. Международные сертификационные программы по эндоскопическим методикам активно развиваются, объединяя опыт ведущих клиник мира и стандартизируя требования к уровню подготовки. Создаются централизованные обучающие центры на базе университетов и научных институтов, что способствует обмену знаниями и ускоренному внедрению инноваций. Всё это указывает на перспективу кардинального изменения подхода к травматологическим операциям, делая их более безопасными, точными и предсказуемыми для пациентов и врачей.

Инновации и подготовка специалистов

Современные инновации в области эндоскопии включают разработку роботизированных платформ с дистанционным управлением, позволяющих хирургу выполнять микродвижения с субмиллиметровой точностью и исключать тремор рук. Сенсорные датчики, устанавливаемые на рабочих наконечниках, обеспечивают информацию о давлении на ткани, их температуре и биохимическом составе, что даёт возможность контролировать условия в режиме реального времени и предотвращать нежелательные осложнения. Применение наноматериалов в конструкции инструментов позволяет повысить биосовместимость и снизить риск аллергических реакций или отторжения. Многомодальные методики сочетают артроскопию с высокоплотным УЗИ, лазерной вапоризацией, микроскопией и допплерографией для комплексного обследования и лечения в одном вмешательстве. Подготовка специалистов также выходит на новый уровень: виртуальные симуляторы, моделирующие тактильные ощущения и визуальный ряд реальных операций, позволяют тренироваться без риска для пациентов. Международные курсы и сертификационные программы объединяют лучшие клинические практики, формируя единые стандарты качества. Централизованные учебные центры на базе ведущих университетов и медицинских учреждений являются площадками для обмена опытом, проведения мастер-классов и совместных исследований. Развитие телемедицинских технологий даёт возможность младшим и опытным хирургам обмениваться знаниями и консультироваться в режиме онлайн во время реальных процедур. Постоянное обновление образовательных программ и практических тренингов способствует рациональному внедрению новейших методов в повседневную клиническую практику. В результате современные травматологи и хирурги получают инструменты не только для повышения качества лечения, но и для постоянного профессионального роста.

FAQ

- Что такое эндоскопические методы в травматологии? Это щадящие хирургические вмешательства через небольшие проколы с применением оптических систем для визуализации и работы внутри сустава или костной полости.

- Каковы основные преимущества минимально инвазивных подходов? К ним относятся снижение травмы тканей и кровопотери, уменьшение послеоперационной боли, сокращение сроков госпитализации, ускоренное восстановление и более эстетичные небольшие рубцы.

- Когда рекомендуется использование эндоскопии в травматологии? Эндоскопия показана при внутрисуставных переломах со смещением, повреждениях сухожилий и связок, удалении свободных тел и проведении реконструктивных операций на менисках и связочно-сухожильных структурах.

- Какие существуют противопоказания к эндоскопическим процедурам? Это массивное кровотечение, острые гнойные инфекции в зоне операции, тяжёлая сердечно-сосудистая или дыхательная патология, плохая свертываемость крови, аллергия на анестетики и контрастные вещества.

- Чем современное оборудование отличается от классических инструментов? Оно оснащено HD- и 4K-камерами, цифровой обработкой изображения, навигационными системами, 3D-визуализацией, сенсорными датчиками и возможностью интеграции с ИИ-алгоритмами для повышения точности операций.

- Какие перспективы ждут эндоскопию в ближайшие годы? Ожидается активное внедрение роботизированных систем, применение наноматериалов, развитие мультидисциплинарных методик, совершенствование виртуальных симуляторов и расширение международных образовательных программ.