Пластика мягких тканей представляет собой важнейший раздел реконструктивной хирургии, призванный восстановить анатомическую целостность, объём и функциональную активность кожных и мягкотканных дефектов, образовавшихся в результате травм, операций или патологических процессов. Аутологичные лоскуты ускоряют регенерацию, уменьшают риск некроза и обеспечивают оптимальный эстетический результат. Легко и быстро!

Определение процедуры

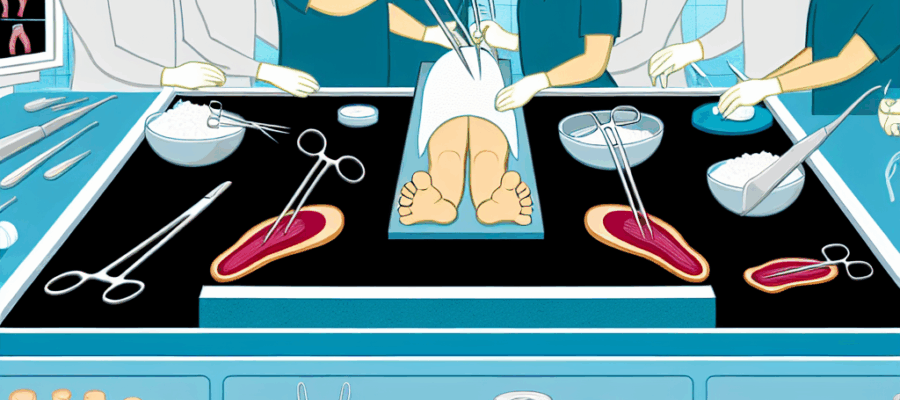

Пластика мягких тканей при травмах, ожогах и постнекротических изменениях представляет собой комплекс хирургических мероприятий, направленных на восстановление целостности контуров тела, объёма и функциональности повреждённых зон. Такие операции отличаются по степени сложности и объёму вмешательства, начиная от простого первичного ушивания раны и заканчивая многокомпонентными технологиями с трансплантацией участков с сохранением или восстановлением микроциркуляции.

Ключевым элементом методики является применение собственных тканей пациента, аутологичных лоскутов, что позволяет максимально снизить риск отторжения, ускорить процессы репаративной регенерации и обеспечить наибольшую совместимость по цветовой гамме и текстуре кожи. В зависимости от размеров дефекта и состояния окружающих тканей выбирают различные варианты, включающие местные, регионарные и свободные лоскуты, а также комбинированные конструкции с фасциальной или мышечной основой.

Подготовительный этап включает тщательное клиническое обследование, оценку кровоснабжения с помощью допплерографии или ангиографии, анализ общего состояния пациента и выявление противопоказаний. Особое внимание уделяется планированию контура лоскута, определению оптимальной зоны-донора и проведению предоперационной настройки гемодинамики, что напрямую влияет на приживаемость ткани и скорость последующей реабилитации.

В комплексном подходе к реконструкции мягких тканей тесное взаимодействие мультидисциплинарной команды — хирурга, анестезиолога, реабилитолога и дерматолога — обеспечивает максимально эффективное восстановление. Координация работы специалистов позволяет не только снизить операционные риски, но и спланировать программу послеоперационной физиотерапии и мониторинга состояния лоскута, что значительно сокращает сроки возвращения пациента к привычной активности и улучшает долгосрочный эстетический и функциональный результат.

Основные виды операций

Операции по пластике мягких тканей классифицируют по нескольким признакам: объём вмешательства, источник кровоснабжения, степень сложности и зона расположения дефекта. Ниже приведены основные методики, используемые в современной практике реконструктивной хирургии:

- Наложение первичных швов — самый простой метод, применяемый при чистых линиях разреза или небольших повреждениях, когда края раны легко сопоставляются без значительного натяжения.

- Местная лоскутная пластика — перемещение кожи и подкожной клетчатки из соседних участков с сохранением их естественного васкулярного пучка, что обеспечивает надёжное кровоснабжение и высокую приживаемость.

- Регионарные и ротационные лоскуты — создание Z-образных, L-образных или филатовских конфигураций для уменьшения краевого натяжения, позволяющих закрывать дефекты средней величины без нарушения общей трофики тканей.

- Свободные микрососудистые лоскуты — трансплантация донорского участка с последующим микрохирургическим анастомозированием артерий и вен, эффективная при обширных ранах, требующих большого объёма ткани.

- Комбинированные лоскуты — сочетание кожи с фасцией или мышечными компонентами, применяемое в анатомически сложных областях для увеличения прочности конструкции и надёжности кровоснабжения.

Выбор конкретного метода определяется размерами дефекта, глубиной повреждения, наличием обнажённых структур и общим состоянием пациента. Опыт хирурга, цели операции и мультидисциплинарное решение играют ключевую роль в подборе оптимальной тактики вмешательства.

Ключевые цели реконструкции

Основной задачей любых операций по пластике мягких тканей является восстановление нормального анатомического контура, объёма и силы зоны дефекта, а также возвращение утраченных функций. При разработке плана хирургического вмешательства учитывают три основных компонента:

- функциональный — обеспечение адекватного объёма подвижности, восстановление трофики и тонуса тканей;

- анатомический — точное воспроизведение контуров тела, заполнение дефицита объёма и гладкое совмещение краёв;

- эстетический — снижение видимости рубцов и швов, ориентирование на естественные складки кожи, подбор тона и текстуры лоскута.

Для достижения этих целей хирурги применяют принципы микрохирургии, точное моделирование краёв лоскута и оптимальное распределение нагрузки между донорской и реципиентной зонами. Важным критерием успеха является отсутствие грубых рубцов, контрактур и очагов недостаточного кровоснабжения, что достигается за счёт щадящих разрезов, правильного направления сосудистых пучков и грамотного наложения швов.

Эффективное восстановление функциональных возможностей конечности или другого сегмента тела позволяет максимально сократить сроки реабилитации и снизить риск осложнений. Ранние послеоперационные упражнения, проводимые под наблюдением реабилитолога, играют важную роль в сохранении амплитуды движений и предотвращении развития посттравматических контрактур.

Эстетические результаты оценивают с позиции симметрии, текстуры и цвета кожи. При необходимости проводится последующая коррекция рубцов, липофилинг или лазерная обработка, что позволяет добиться максимально естественного внешнего вида и высокого уровня удовлетворённости пациента.

Функциональные и эстетические задачи

В процессе реконструкции мягких тканей хирурги стремятся обеспечить восстановление всех важных функций, которые могли быть утрачены вследствие травмы или патологии. Это включает возврат подвижности, сохранение чувствительности, обеспечение прочности и эластичности тканей. При восстановлении конечностей первостепенное значение имеет возвращение опороспособности и возможности выполнения ежедневных движений без боли.

Помимо функциональных задач, большое внимание уделяется внешнему виду прооперированной зоны. Эстетический контур тела влияет на психоэмоциональное состояние пациента и его адаптацию в социуме. Правильное размещение швов, минимизация перпендикулярных рубцов и использование тканей с цветом, максимально приближённым к окружающей коже, значительно улучшают косметический эффект.

Для комплексного решения функциональных и эстетических задач нередко применяют мультислойные лоскуты, когда наряду с кожей трансплантируется фасция, мышечная или жировая ткань. Это позволяет не только заполнить недостаток объёма, но и придать зоне естественную рельефность и мягкость, имитируя нормальные анатомические конструкции.

Решение подобных задач требует от хирурга высокого уровня мастерства и глубокого понимания анатомии, микроциркуляции и специфики трофики тканей. Современные методы интраоперационного мониторинга кровотока, визуализации сосудов и применения биологических матриксов повышают надёжность и поэтапно оптимизируют результаты реконструкции.

Важным этапом послеоперационного периода является оценка качества заживления, контроль за состоянием рубцевой ткани и при необходимости вторичные косметические вмешательства. В совокупности эти меры обеспечивают улучшение качества жизни пациентов и долгосрочное сохранение достигнутых функциональных и эстетических показателей.

Показания к пластике мягких тканей

К выполнению лоскутных реконструкций мягких тканей прибегают, когда дефект невозможно закрыть при помощи первичного натяжения краёв или когда риск образования грубого рубца, нарушения трофики и контрактур слишком высок. Показания включают следующие группы поражений:

- травматические и ожоговые дефекты, сопровождающиеся потерей объёма и обнажением сосудисто-нервных структур;

- длительно существующие рубцовые контрактуры, ограничивающие подвижность суставов и провоцирующие хронические деформации;

- некрозы мягких тканей после инфекционных или гнойно-некротических процессов, требующие иссечения и замещения здоровыми тканями;

- послеоперационные дефекты в онкологической или пластической хирургии, когда необходимо восстановить удалённую зону с учётом анатомических ориентиров.

Перед проведением пластического вмешательства важно подготовить реципиентную область: применяют отрицательное давление, временные кожные покрытия или последовательное удаление некротических тканей, чтобы снизить бактериальную нагрузку и улучшить микрокровообращение.

В сложных клинических случаях принимается решение о многоэтапной реконструкции, когда предварительно выполняют заместительные операции для подготовки кровоснабжения, а затем проводят окончательную пластику. Это позволяет максимально повысить шансы приживаемости лоскута и снизить риск послеоперационных осложнений.

При выборе тактики учитывают локализацию дефекта, состояние кожных покровов вокруг раны и общее качество сосудистого русла пациента. Комбинация дерматологических, сосудистых и ортопедических методов позволяет сформировать индивидуальную стратегию, минимизирующую сроки лечения и снижающую вероятность развития грубых рубцов.

Показания и подготовка раны

Подготовительный этап перед пластикой мягких тканей включает несколько обязательных процедур, направленных на создание оптимальных условий для приживаемости лоскута и профилактики осложнений. Ключевыми целями подготовки являются снижение бактериальной нагрузки, улучшение местного кровообращения и обеспечение чистоты операционного поля.

В рамках подготовки проводят:

- антимикробную санацию раны с применением антисептических растворов и по необходимости антибиотикотерапии;

- негативное давление (VAC-терапию) для ускорения грануляции, уменьшения отёка и удаления экссудата;

- контроль гемодинамики и коррекцию системных факторов: уровня гемоглобина, коагулопатии и метаболических нарушений;

- предварительную ангиографию или допплерографию для детализации сосудистой сети в зоне-реципиенте и выявления оптимальной донорской области.

Тщательное выполнение всех этапов подготовки значительно повышает шансы на успешную реконструкцию и уменьшает длительность последующей реабилитации, делая процесс восстановления более прогнозируемым и безопасным для пациента.

После подготовительного этапа мультидисциплинарная бригада оценивает эффективность выполненных мероприятий. При удовлетворительном состоянии тканей переходят к окончательной операции, обеспечивая максимальную устойчивость анастомозов и предупреждая внешние факторы, способные спровоцировать ишемию или инфицирование во время пластики.

Основные методы пластики мягких тканей

Существует несколько базовых подходов к восстановлению кожных и мягкотканных дефектов, которые применяются в зависимости от размеров зоны, глубины повреждения и требований к функциональному и эстетическому результату. Основные методы включают местную, регионарную и свободную лоскутную пластику, а также комбинированные техники, сочетающие кожу, фасцию и мышцу:

Местные лоскуты позволяют закрыть дефекты небольшой или средней величины без нарушений трофики, сохраняя сосудистую сетку в пределах одного анатомического сегмента. Регионарные (ротационные) лоскуты используют ткань, удалённую на малом расстоянии и повернутую или смещённую в область дефекта, что помогает избежать резекции крупных сосудов.

Свободные микрососудистые лоскуты представляют собой трансплантаты ткани, полностью отделённые от донорской области и повторно анастомозируемые к сосудам реципиента. Такая техника обеспечивает доступ к широкому диапазону донорских зон и возможность заместить большие дефекты, требующие значительного объёма ткани и сложной конфигурации.

Комбинированные лоскуты включают в себя не только кожу, но и фасциальные или мышечные компоненты, что повышает стабильность конструкции и обеспечивает более надёжную защиту глубоких структур. В зависимости от клинической ситуации приживаются как одноплановые, так и мультиплановые трансплантаты с одним или несколькими питающими сосудами.

Современные методы планирования операций на основе трехмерного моделирования, предоперационной визуализации сосудов и использования биоматериалов позволяют повысить точность наложения лоскута и снизить оперативное время, что благоприятно сказывается на исходе вмешательства и комфорте пациента.

Лоскутные техники

Лоскутные методы в реконструктивной хирургии охватывают широкий спектр технологий по перемещению собственной ткани пациента для заместительной пластики дефектов. Выбор конкретной методики определяется особенностями раневого участка, необходимым объёмом пересаживаемой ткани и состоянием сосудистой сети. Ниже перечислены основные лоскутные техники:

- Местная лоскутная пластика — линейные, продольные и трапециевидные лоскуты, создаваемые из соседних здоровых участков кожи.

- Ротационная пластика — Z-образные и L-образные схемы пересадки, позволяющие перераспределить краевое напряжение и уменьшить натяг швов.

- Регионарные транспозиционные лоскуты — использование тканей в пределах одного анатомического поля при помощи вращения или переката.

- Свободная микрососудистая пластика — микроанастомозы артерий и вен для обеспечения автономного кровоснабжения большого объёма ткани.

- Мультиплановые лоскуты — комбинированные трансплантаты, включающие кожу, фасцию и мышцу с одним или несколькими питающими сосудами, применяемые в особо сложных клинических ситуациях.

Данные методы позволяют добиваться оптимального соотношения функциональных, анатомических и эстетических результатов, адаптируя каждую операцию под уникальные потребности пациента. Квалификация хирурга и наличие современного оборудования микрохирургии играют ключевую роль в успехе этих вмешательств.

Планирование и технические аспекты операции

Предоперационное планирование является основополагающим этапом, от которого во многом зависит успешность пластики мягких тканей. В ходе подготовки специалисты должны оценить клиническую картину, предвосхитить возможные осложнения и определить оптимальный алгоритм действия:

Ключевые элементы планирования включают:

- клиническое обследование с точным измерением размеров и глубины дефекта;

- инструментальную визуализацию сосудистой сети при помощи допплерографии, КТ-ангиографии или МР-ангиографии;

- оценку эластичности и подвижности краёв раны для выбора метода ушивания и типа лоскута;

- консультирование с анестезиологом по вопросам контроля гемодинамики и анестезии;

- разработку послеоперационной стратегии вместе с реабилитологом, включающую физическую терапию и уход за раной.

Выбор донорской области должен учитывать такие параметры, как толщина кожи, эстетическое воздействие в зоне забора ткани и минимизацию послеоперационных последствий в донорской зоне. Маркировка границ и точное выявление питающих сосудов позволяет снизить риск послеоперационных некрозов и добиться равномерного распределения нагрузки на сосудистую сеть.

В операционной технике выделяют несколько базовых принципов: тщательное отсечение фиброзных тканей по краям раны, аккуратное сопоставление контура лоскута без избыточного натяжения, надёжная фиксация с помощью швов и компрессионных повязок, а также непрерывный мониторинг перфузии в первые критические часы.

Современные технологии включают использование мобильных приложений для трекинга состояния лоскута, инфракрасной термографии и лазерной допплерографии для оценки кровотока, что позволяет своевременно скорректировать тактику лечения и предотвратить развитие некроза или венозных застойных явлений.

Предоперационная подготовка и выбор донора

На этапе предоперационной подготовки важно не только оценить размеры и глубину дефекта, но и тщательно изучить состояние сосудистой сети как в зоне поражения, так и в потенциальных донорских областях. При помощи допплерографии или ангиографического сканирования определяют оптимальные питающие сосуды, их проходимость и диаметр.

Выбор донорского участка основывается на нескольких критериях:

- подходящая толщина и структура кожи для обеспечения симметрии и текстурного соответствия;

- минимальные эстетические и функциональные последствия в донорской зоне;

- достаточная протяжённость и объём тканей для заполнения дефекта;

- наличие одного или нескольких питающих сосудов требуемого калибра для микроанастомоза.

Перед операцией проводят коррекцию системных факторов, способных повлиять на приживаемость лоскута: нормализуют уровень гемоглобина, компенсируют нарушения свертываемости крови, контролируют обменные параметры при сахарном диабете и других хронических заболеваниях.

В некоторых случаях применяют временные кожные экспандеры, позволяющие увеличить площадь доступной кожи и улучшить её эластичность. Это особенно важно при обширных дефектах, когда необходимо получить покрытие значительного объёма без сильного натяжения краёв.

Точная маркировка границ лоскута и подготовка микрохирургического инструментария гарантируют оперативность и минимальные травмы окружающих тканей. В совокупности эти мероприятия способствуют успешному проведению операции и уменьшению послеоперационных осложнений.

Осложнения и реабилитация

Несмотря на высокую эффективность лоскутных методов, риск возникновения осложнений остаётся значительным. Основными проблемами считаются артериальная и венозная недостаточность трансплантата, инфекционные процессы, фиброзное утолщение рубца и формирование контрактур. Своевременная диагностика и коррекция осложнений влияют на окончательный результат пластики.

Признаки артериальной недостаточности включают изменение окраски лоскута, снижение температуры и слабую пульсацию сосудов. Венозный застой проявляется отёком, синюшностью и повышенной болевой чувствительностью. При выявлении начальных признаков некроза проводят экстренную ревизию анастомозов, коррекцию сосудистых соединений и назначают антибактериальную терапию.

Реабилитационный этап начинается в первые часы после операции и включает комплекс мер, направленных на восстановление двигательной активности, профилактику рубцовых изменений и формирование оптимального трофического режима в зоне лоскута. В рамках ранней реабилитации применяются различные методики физиотерапии и лечебной физкультуры.

Для профилактики сосудистых осложнений и поддержания микроциркуляции используют:

- регулярный контроль параметров гемодинамики и перфузии;

- применение физиотерапевтических процедур (УВЧ, лазеротерапии, магнитотерапии);

- ангиопротекторы и микроциркуляторные корректоры в лекарственной схеме;

- компрессионное бинтование и использование специализированного трикотажа.

Послеоперационное восстановление

Послеоперационный период является критически важным этапом, непосредственно влияющим на приживаемость лоскута и конечный эстетический результат. Первые 24–48 часов определяют судьбу трансплантата, поскольку в этот период существует высокий риск артериальной или венозной недостаточности.

Основные этапы восстановления включают:

- непрерывный мониторинг температуры и окраски ткани, а также, при возможности, оценку кровотока методами допплерографии;

- ранняя активизация пациента — выполнение пассивных и активных упражнений под контролем реабилитолога для обеспечения адекватного лимфо- и венозного оттока;

- постепенное увеличение физической нагрузки в сочетании с физиотерапевтическими процедурами для стимуляции регенеративных процессов;

- специализированный уход за швами и рубцовыми зонами с применением увлажняющих и заживляющих мазей, силиконовых пластырей и компрессионного белья.

Психологическая поддержка пациента, обучение правильному уходу за прооперированным участком и регулярные осмотры хирурга позволяют предотвратить развитие осложнений и достичь устойчивого, долговременного результата, удовлетворяя как функциональные, так и эстетические запросы пациентов.

Окончательное восстановление тканей и формирование эстетичного контура требуют времени. В большинстве случаев заживление и адаптация кожи занимают до полугода. При необходимости выполняются вторичные пластические коррекции для доводки контуров и устранения остаточных дефектов.

Вывод

Пластика мягких тканей является неотъемлемым компонентом реконструктивной хирургии, предлагая разнообразные методики для эффективного восстановления анатомической целостности, объёма и функций повреждённых зон. Выбор метода основывается на объёме дефекта, состоянии сосудистого русла и требованиях к эстетическому результату. Комплексный мультидисциплинарный подход, тщательное предоперационное планирование и своевременная реабилитация обеспечивают оптимальные результаты и высокую удовлетворённость пациентов.