Своевременная хирургическая обработка ран — незаменимый этап лечения, способный предотвратить распространение инфекции, ускорить восстановление тканей и минимизировать грубое рубцевание. Качественная санация удаляет загрязнения и некротические фрагменты, снижает микробную нагрузку и стимулирует грануляцию, создавая оптимальные условия для эпителизации при учёте индивидуальных особенностей пациента. Да.?

Этапы хирургической обработки ран

Хирургическая обработка ран проходит несколько последовательных этапов, каждый из которых имеет свою специфику и требования к технике выполнения. На первом этапе проводится предоперационная подготовка: сбор анамнеза, определение аллергических реакций, оценка общего состояния пациента и сопутствующей патологии. Далее выполняют очистку операционного поля, обеспечивая строгую асептику и антисептику, при этом нередко используют предварительное местное обезболивание или общий наркоз в зависимости от объёма и глубины вмешательства. Во втором этапе осуществляется первичный дренаж и удаление поверхностных загрязнений, инородных тел и некротических участков. Для этого применяются различные инструменты — от скальпеля до кюретки, лазерных или ультразвуковых насадок. Затем следует основная фаза — глубинная санация, включающая фармакологическое и механическое удаление нежизнеспособных тканей. Итоговый этап состоит в выборе и наложении оптимальной повязки, обеспечивающей поддержку «мокрого» или «сухого» заживления, а также планировании послеоперационного ухода и контроля динамики регенерации. Такой структурированный подход позволяет снизить риск повторного инфицирования, оптимизировать сроки заживления и добиться эстетического эффекта без избыточного образования рубца.

Предоперационный период

Подготовка к хирургической обработке ран начинается с тщательного анализа анамнеза пациента и оценки факторов риска. Врач учитывает возраст, сопутствующие хронические заболевания (сахарный диабет, васкулиты, состояние иммунной системы) и историю аллергических реакций на лекарства и перевязочные материалы. Обязательными являются лабораторные исследования: общий анализ крови и мочи, биохимия, определение свертываемости (коагулограмма), при необходимости – посев на микрофлору с тестом на антибиотики и иммунологические пробы. Также проводится инструментальная диагностика: ультразвуковое сканирование глубоко залегающих тканей, рентгенография при подозрении на инородные тела и томография для оценки границ некроза.

За 24–48 часов до планируемой обработки пациенту назначается регидратационная терапия и коррекция электролитных нарушений при выявленных отклонениях. При ангиногенном происхождении инфекции могут быть проведены дополнительные консультации инфекциониста и дерматолога. В редких случаях перед операцией применяют противовоспалительные или антимикробные мази для предварительного снижения бактериальной нагрузки на поверхности раны. Обязательно обсуждение плана операции с пациентом или его законными представителями: врач объясняет ход манипуляций, возможные риски и преимущества, а также рекомендации по дальнейшему уходу.

Важной составляющей предоперационной подготовки является обеспечение адекватного обезболивания. В зависимости от объёма вмешательства применяют местную анестезию (инфильтрационную или проводниковую), регионарную блокаду или общий наркоз. Для контроля состояния пациента во время операции на первом этапе организуют мониторинг жизненно важных показателей: артериального давления, пульса, насыщения крови кислородом и электрокардиограммы.

В заключение предоперационного периода проводят финальную антисептическую обработку кожи вокруг раны, ограничивая возможное распространение микроорганизмов. Используются растворы йода, хлоргексидина, перекиси водорода и специализированные комплексы для глубокого проникновения в тканевые складки. Только после 10–15-минутной выдержки антисептика хирург принимает решение об окончательном начале обработки, строго соблюдая стандарты асептики и антисептики.

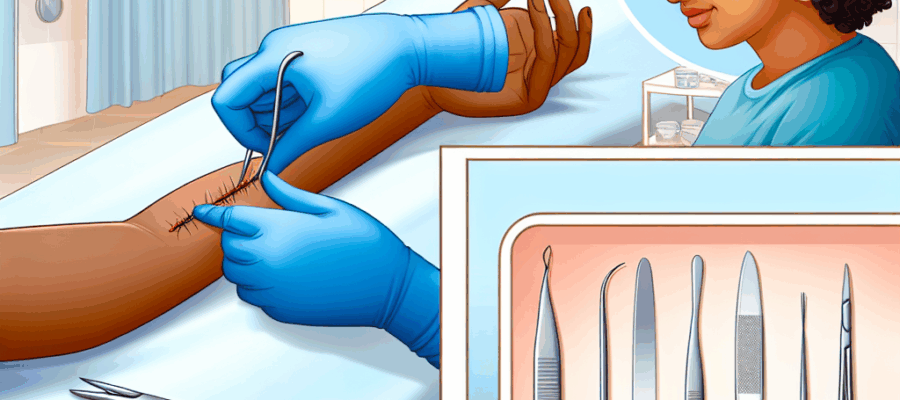

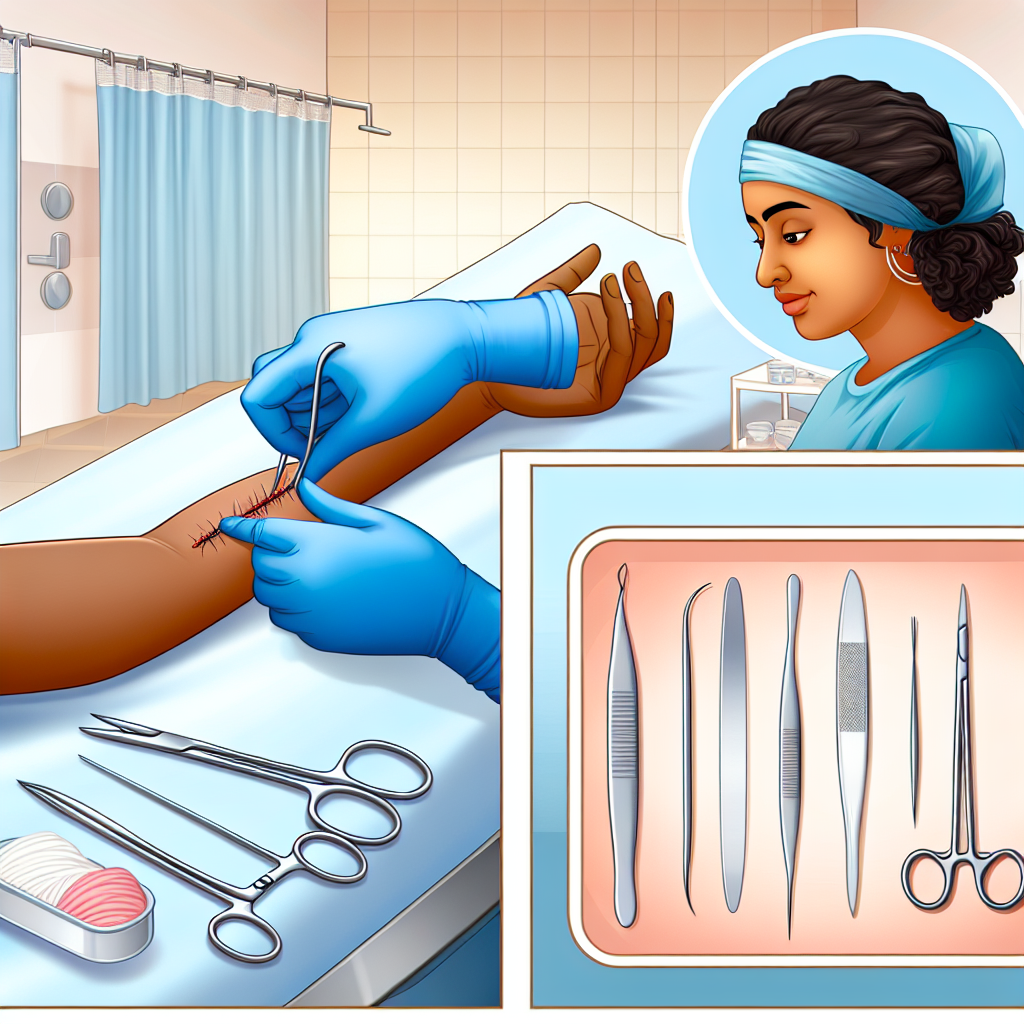

Дебридмент раны

Главная цель дебридмента — удаление всех некротических и инфицированных тканей, которые препятствуют нормальному заживлению и могут стать источником распространённой инфекции. Существует несколько методов дебридмента: механический (скальпелем, кюреткой, щеточками), ферментативный (применение протеолитических ферментов, коллагеназы, папаина), а также инновационные технологии — ультразвуковой и лазерный дебридмент. Механические способы считаются классическими и применяются при свежих ранах. Для более деликатного удаления нежизнеспособных тканей используются ферментативные препараты, которые разрушают девитализированные белки, не повреждая жизнеспособных клеток.

Ультразвуковой дебридмент осуществляют с помощью низкочастотного ультразвука, который разрушает и отделяет некротизированные ткани посредством кавитации и акустического потока. Лазерный метод позволяет точечно контролировать глубину воздействия, минимизируя кровоточивость и снижая болевой синдром. Преимуществом современных средств является возможность комбинирования нескольких подходов: первоначально может быть проведен механический дебридмент для избавления от крупных фрагментов, затем назначена ферментативная или ультразвуковая санация для тонкой обработки поражённой зоны.

Среди основных приёмов хирургической очистки выделяют:

- кюретаж и иссечение скальпелем до здоровых тканей;

- использование гидрофореза — поток стерильного раствора под давлением;

- ферментативное наложение гидрогелей с протеолитическими компонентами;

- применение ультразвуковых насадок с постоянным орошением антисептиком.

Оптимально проводить оценку после каждого этапа дебридмента, фиксировать объём удалённых тканей, тщательно промывать рану и оценивать границы жизнеспособной ткани. На завершающем этапе наносят антисептические препараты и подбирают повязку, способствующую контролируемому «мокрому» или «сухому» заживлению в зависимости от состояния экссудата и грануляций.

Выбор повязочного материала

Правильный подбор повязочного материала зависит от стадии заживления, объёма раны, количества экссудата и ожидаемой реакции тканей. Основные группы современных повязок включают:

- гидрофильные — для умеренного количества отделяемого;

- гидроколлоидные — для ран с невысоким содержанием экссудата;

- гидрогелевые — для очистки и поддержания влажности;

- алгинатные — для обильного экссудата и глубоких полостей.

Каждый материал обладает своими характеристиками впитываемости, газообмена и совместимости с тканями. При наличии инфекционного процесса используются повязки, пропитанные антисептическими или антимикробными агентами (серебро, хлоргексидин, оксисульфазол). Учитывается также возможность изменения срока между перевязками: гидроколлоиды и гидрогели можно оставлять до 5–7 дней при нормальном течении заживления, а гигроскопичные и сорбционные повязки требуют ежедневной смены.

Выбор зависит от следующих факторов:

- Объём экссудата и время, необходимое для смены повязки.

- Наличие признаков инфекции и потребность в антимикробном воздействии.

- Стадия грануляции и эпителизации.

- Аллергологический анамнез и чувствительность к компонентам материала.

- Локализация раны и её окружение (складки кожи, области с подвижностью).

Важно сочетать повязочные системы с дополнительными компонентами: прокладками для адсорбции, гелями для увлажнения, компрессионными бинтами для поддержки глубоких дефектов. Кроме того, требуется учитывать стоимость и доступность материала, чтобы обеспечить непрерывность терапии и минимизировать риски перерыва в лечении.

Критерии выбора повязок

При выборе повязочного материала оценивают следующие клинические и технические параметры:

- Количество и вязкость экссудата — чем больше экссудата, тем более сорбционная должна быть повязка.

- Состояние краёв раны — наличие мацерации, выраженный воспалительный отёк или сухая струпчатая поверхность.

- Протяжённость и глубина дефекта — для глубоких ран применяют альгинаты с возможностью формирования «чистящего» тампона.

- Необходимость антимикробного компонента — при наличии колонизации / инфекции используют изделия с серебром или йодофорами.

- Удобство фиксации и комфорт пациента — порой важно выбрать эластичный бинт или пленку с липким краем.

Дополнительно в клинической практике применяют комбинированные повязки, содержащие составные структуры с зондами для дренажа или отрицательным давлением (VAC-терапии). Важно подбирать повязки, которые не травмируют грануляционно-эпителиальную ткань при смене, а также совместимы с общим планом послеоперационного ухода и физической активностью пациента.

Одним из современных трендов является использование биоактивных повязок, содержащих факторы роста, коллаген и антиоксиданты. Они не только создают оптимальный микроклимат, но и стимулируют регенерацию за счёт модуляции клеточных сигналов. Например, повязки на основе пептидов и матриксных медиаторов помогают ускорить образование здоровой грануляционной ткани и сократить время до полной эпителизации.

Резюмируя, при подборе повязок необходимо сочетать механические, биохимические и физиологические факторы, чтобы получить комплексный терапевтический эффект и минимизировать вероятность осложнений.

Современные виды повязок

Современный ассортимент повязочного материала включает несколько категорий:

- гидросорбенты — быстро впитывают экссудат, образуя желеобразную массу;

- гидрогели — создают влажную среду, способствуют автолизу некроза;

- гидроколлоиды — формируют защитную плёнку, обеспечивают барьер для бактерий;

- альгинаты — применяются в глубоких ранах для заполнения полостей;

- эластичные компрессионные системы — способствуют оттоку лимфы и снижению отёка;

- повязки с антибактериальными пропитками — серебряная и медная формы.

Гидросорбенты появились на рынке одним из первых, представляя собой хлопковую или синтетическую основу с полимерными впитывающими компонентами. Они удерживают до 20–30-кратного собственного веса жидкости, при этом предотвращая мацерацию краёв. Гидрогели, напротив, предназначены для влажного заживления, активно увлажняют струпы и способствуют мягкому рассасыванию некротических тканей. Часто используются при ожогах и глубоких трещинах кожи.

Гидроколлоидные системы работают за счёт преобразования частиц коллоида в гель при взаимодействии с раневым экссудатом. Они защищают от внешних факторов и позволяют наблюдать за динамикой экссудации через прозрачную плёнку. Альгинаты на основе экстракта морских водорослей отличаются способностью образовывать структуру гелеобразной матрицы, полностью заполняющей полости и стимулирующей миграцию клеток из краёв раны.

Особое место занимают технологии с отрицательным давлением (NPWT/VAC-терапия). Под повязку устанавливается дренажная система, которая создаёт микроподдеск для удаления экссудата и отёка. Это ускоряет формирование грануляций и сокращает сроки лечения хронических ран, трофических язв и послеоперационных дефектов.

Послеоперационный уход за раной

После хирургической обработки крайне важен системный уход и мониторинг состояния раны. Начинают с оценки объёма экссудата, цвета и запаха отделяемого, состояния краёв раны и наличия признаков воспаления. В первые сутки после процедуры рана чаще всего покрыта пролонгированными антисептическими или антимикробными повязками, которые меняют каждые 24 часа по строгому графику. При свежих операционных ранах особое внимание уделяют предупреждению мацерации окружающей кожи, применяя барьерные кремы и прокладки из нетканых материалов.

Далее в течение первой недели поддерживают оптимальную влажность и предотвращают гипоксию тканей. Важными являются:

- регулярная обработка краёв раны антисептиками;

- контроль температуры тела и местных признаков воспаления;

- коррекция диеты и режима, обогащение рациона белками и витаминами;

- приём ферментных и ранозаживляющих средств внутрь или инъекционно.

Анальгетическая терапия подбирается индивидуально: от нестероидных противовоспалительных препаратов (ибупрофен, диклофенак) до более сильных опиоидных анальгетиков при выраженном болевом синдроме. При необходимости назначают физиотерапевтические процедуры: лазер, УВЧ, электрофорез с лекарственными средствами и ультразвуковую терапию для стимулирования микроциркуляции.

С целью профилактики тромбоэмболических осложнений проводят методы пассивной и активной венозной гипироссии, рекомендованы дыхательные упражнения и компрессионный трикотаж при операциях на нижних конечностях. Важно предупредить образование гематом и серомы с помощью эластических повязок и своевременного дренирования при накоплении жидкости.

Контроль за состоянием раны

Ключевые показатели динамики заживления:

- Уменьшение объёма экссудата и изменение его характера (прозрачный или слегка розоватый секрет вместо инфицированного гноя).

- Появление полей здоровой грануляционной ткани — розовые или красноцветные зернышки, ровная поверхность без рыхлости.

- Отсутствие или уменьшение болезненных ощущений при пальпации, снижение отёка и покраснения.

- Изменение краёв раны — их постепенное подтягивание к центру и сглаживание.

- Температурная динамика организма — нормализация субфебрилитета и исчезновение лихорадки.

Регулярная документальная фиксация параметров и фотографирование раны позволяют объективно оценить эффективность терапии и вовремя скорректировать тактику лечения. При выявлении негативных признаков (усиление боли, покраснение, запах) необходимо оперативно провести рекультивацию краёв и заменить повязку на антимикробную.

Для комплексного подхода используют специальные шкалы оценки — ASEPSIS, PUSH, RESVECH, классифицирующие состояние раны по балльной системе. Это упрощает интердисциплинарное взаимодействие между хирургом, медсестрой и консультирующими специалистами.

Медикаментозная терапия

Медикаментозное сопровождение после хирургической обработки ран включает следующие группы препаратов:

- Антибиотики системного действия (по результатам посева): пенициллины, цефалоспорины, макролиды, фторхинолоны.

- Местные антисептики: растворы хлоргексидина, мирамистина, перекиси водорода.

- Препараты с протеолитическими ферментами: трипсин, химотрипсин, которые ускоряют аутолиз некроза.

- Средства для стимуляции микроциркуляции: гепариновые мази, димексида компрессы, пентоксифиллин.

- Витаминные комплексы с С, А, Е и цинком для поддержки коллагенового синтеза.

Оптимальная схема терапии предусматривает сочетание системных и местных средств, а также использование антимикробных повязок с длительным выделением активного вещества. При наличии выраженной боли нередко назначают не только НПВП, но и слабые опиоиды в сочетании с спазмолитиками.

Осложнения и методы профилактики

Несмотря на тщательное выполнение хирургической обработки, возможно возникновение ряда осложнений, от местных воспалительных реакций до системных проявлений. К местным относятся:

- кровотечения различной степени (от капиллярных до венозных);

- инфицирование раны или развитие абсцесса;

- деструкция грануляций и задержка процесса эпителизации;

- формирование грубых или келоидных рубцов.

Системные осложнения включают необходимость антибактериальной терапии из-за риска бактериемии и сепсиса, выраженные аллергические реакции, нарушение общих параметров обмена (обезвоживание, электролитные сдвиги).

Профилактика осложнений строится на принципах:

- Строгое соблюдение асептики и антисептики на всех этапах.

- Оптимальный режим обезболивания и поддержки гемодинамики.

- Адекватный подбор и смена повязок, снижение трения и мацерации кожи.

- Системный контроль лабораторных показателей и коррекция терапии по результатам анализов.

- Комплексное питание и физиотерапевтическая реабилитация.

Бережное отношение к краям раны, своевременное удаление дренов и профилактика образования сером и гематом снижают риск формирования обширных рубцовых деформаций. При выявлении признаков келоидного роста необходима ранняя лазерная или склерозирующая терапия.

Инфекционные осложнения

Наиболее опасными являются инфекционные осложнения, поскольку они могут быстро перерасти в системный сепсис. Основными возбудителями являются Staphylococcus aureus, Streptococcus spp., грамотрицательные палочки (Pseudomonas aeruginosa, Escherichia coli) и анаэробы. Инфекция проявляется усилением боли, отёком мягких тканей вокруг раны, покраснением, локальным повышением температуры и появлением гнойного отделяемого с неприятным запахом.

Для подтверждения диагноза проводят посев отделяемого на чувствительность к антибиотикам, определяют количественную микрофлору и проводят общий анализ крови. Лечение подразумевает:

- эвакуацию гнойного экссудата;

- удаление некротических масс;

- назначение системных антибиотиков широкого спектра с последующей коррекцией по результатам антибиотикограммы;

- местную обработку антисептиками и смену повязок каждые 12–24 часа.

Дополнительно применяют иммунокорректорные и дезинтоксикационные мероприятия — внутривенное введение иммуноглобулинов, растворов глюкозы, хлорида натрия и коллоидных компонентов.

Грубое рубцевание и контрактуры

Грубый рубец образуется вследствие чрезмерной активности фибробластов и избыточного синтеза коллагена в очаге заживления. Он может приводить к формированию контрактур, ограничению подвижности суставов и косметическим дефектам. К факторам риска относятся:

- повторные операции и длительная воспалительная реакция;

- наличие хронических заболеваний сосудов и диабета;

- нарушение микроциркуляции и усиленная мацерация тканей;

- плохая фиксация швов и чрезмерное натяжение кожи;

- генетическая предрасположенность к келоидному рубцеванию.

Профилактика включает мягкую физиотерапию (микротоковая, УВЧ, ультразвуковая), массаж рубцовой ткани и применение силиконовых пластин или гелей. При уже сформированных контрактурах показаны ортопедические методы — тейпирование, использование эластичных ортезов и при необходимости хирургическое иссечение рубца с последующей пластику.

Заключение

Хирургическая обработка ран представляет собой многоэтапный и комплексный процесс, в котором важны точность диагностики, строгое соблюдение принципов асептики, выбор оптимальных методов дебридмента и правильный подбор повязок. Грамотно спланированное вмешательство и послеоперационный уход позволяют снизить риск осложнений, ускорить регенерацию и достичь качественного косметического результата. Индивидуальный подход к каждому пациенту, регулярный мониторинг состояния раны и использование передовых технологий в лечении травмированных тканей является залогом успешного восстановления и минимизации рубцовых деформаций.